【おから図解Vol.2】豆腐を作るたびに生まれる、“おから”のゆくえ

豆腐を作るたびに、必ず出てくる「おから」。

でもその一部が、有効活用されずに捨てられているって知っていましたか?

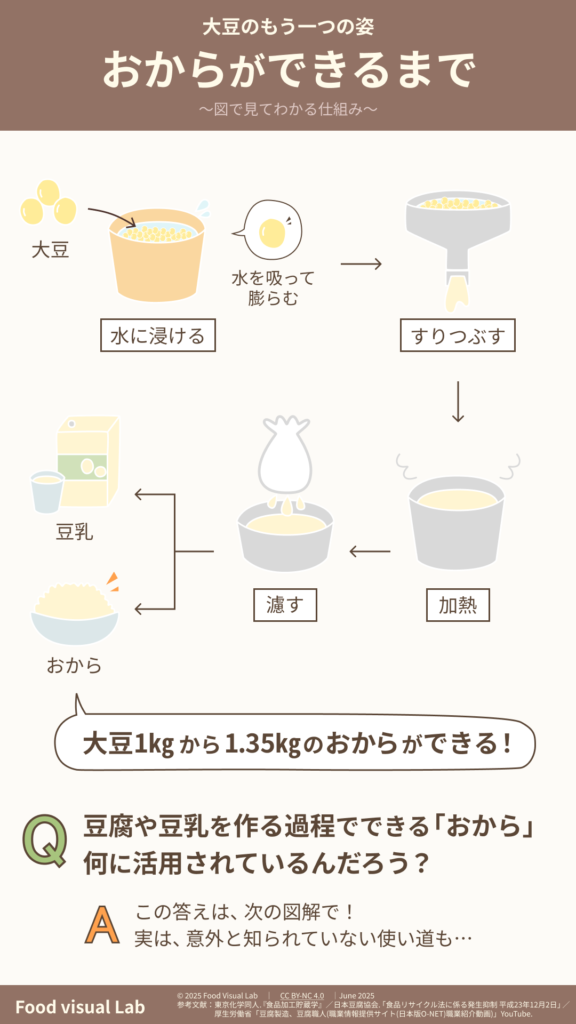

Vol.1では、おからができるまでを紹介しました▼

今回は、「おからのその後」に注目します。

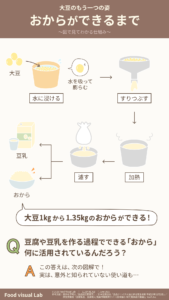

年間約66万tも発生するおから、その内訳は?

日本豆腐協会の資料によると、

大豆1㎏から約1.35㎏のおからができるそうです

つまり、日本では年間約66万tのおからが発生しています

その内訳はこちら▼

- 飼料:65%

- 肥料:25%

- その他:10%

- 産業廃棄物:5~9%

- 食品用:1%以下

普段目にしないところでも、多くのおからは飼料や肥料として活用されています

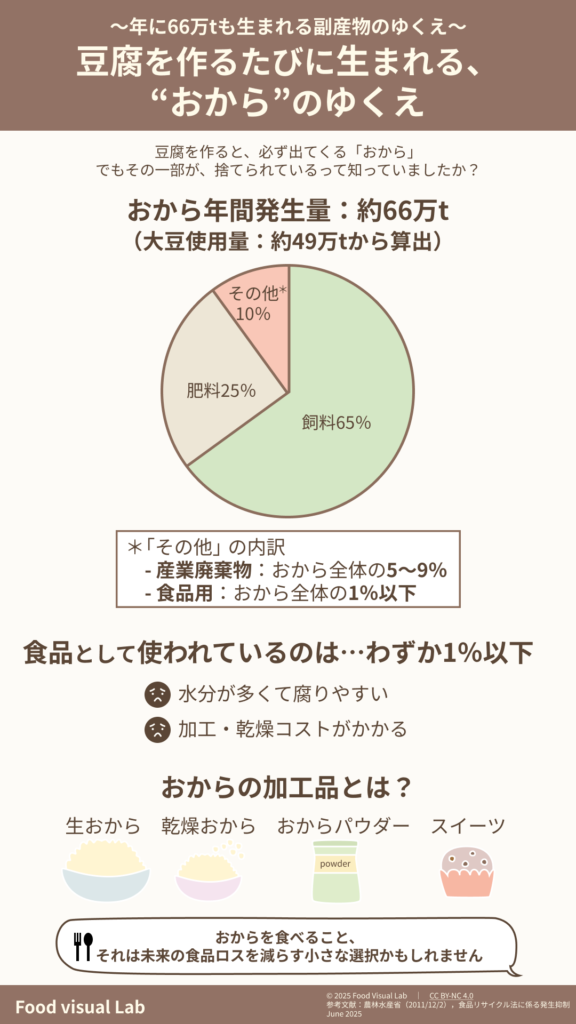

食品として使われているのは、わずか1%以下

一方で、5~9%が産業廃棄物として捨てられているという現実も

また、食品として使われているのは、さらに少ないわずか1%以下です

なぜおからが食品として活用されにくいのか?主な理由は、

- 水分が多くて腐りやすい

- 加工・乾燥コストかかる

- 小規模な豆腐屋さんでは、活用しきれないほどの量が出る

などの理由から、食品としての流通には課題があるようです

おからの加工品とは?

そんな中でも、おからの食品活用は少しずつ広がっています

- 生おから:ポリ袋包装で販売され、スーパーなどで手軽に購入できます

- 乾燥おから:長期保存が可能です

- おからパウダー:さらさらとした粉末状で、お菓子やパンに活用しやすいのが特徴です

- スイーツ:ケーキやクッキーなど、材料の一部をおからに置き換えて作られる商品も増えています

小さな選択が未来を変えるかもしれません

「おからって、実はおいしい」

そう感じる人が増えれば、需要が増え、企業も動きます

「もっと手軽に食べたい」

そんな声が増えれば、加工技術や流通コストも改善されるかもしれない

これは、夢物語かもしれません

でもーー

おからを食べるという小さな行動が、未来の食品ロス削減につながるかもしれません

この図解を見た今日だけでも、

おから料理、試してみませんか?

Food Visual Labの想い

「食の正しい知識を、誰でも楽しく学べる形にしたい」という想いで、発信しています。

▼詳しくはこちら