【おから図解Vol.1 】大豆のもう一つの姿。「おから」ができるまでを徹底解剖!

~大豆から生まれる、もう一つの姿~

お豆腐屋さんで見かける「おから」

ときどき、豆腐を買うと無料でもらえることもありますよね

でもこの「おから」、いったいどのように作られるのでしょうか?

今回は、そんなおからができるまでの工程を、図解でやさしくまとめました。

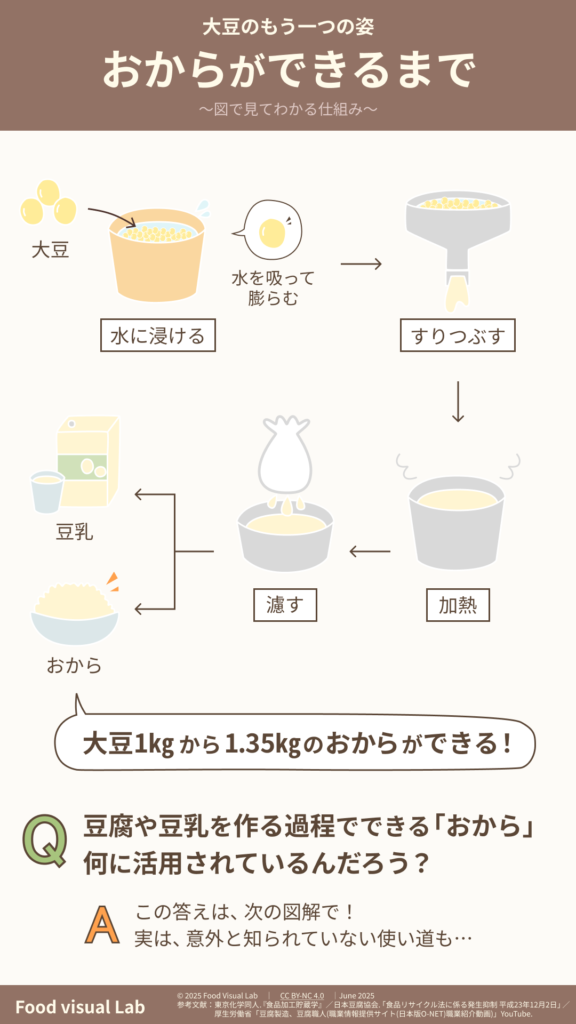

図で見てわかる!「おから」ができるまで

- まず、前日に大豆を洗って、水に浸けておきます。 →水を吸って膨らみ、軟らかくなります。

- 翌日、軟らかくなった大豆に水を加えながらすりつぶします。 これは「呉(ご)」と呼ばれています。

- 呉を加熱します。

- 加熱した呉を、絞り機や布で濾します。

- 濾した時に出てくる液体が「豆乳」、残った搾りかすが「おから」です。

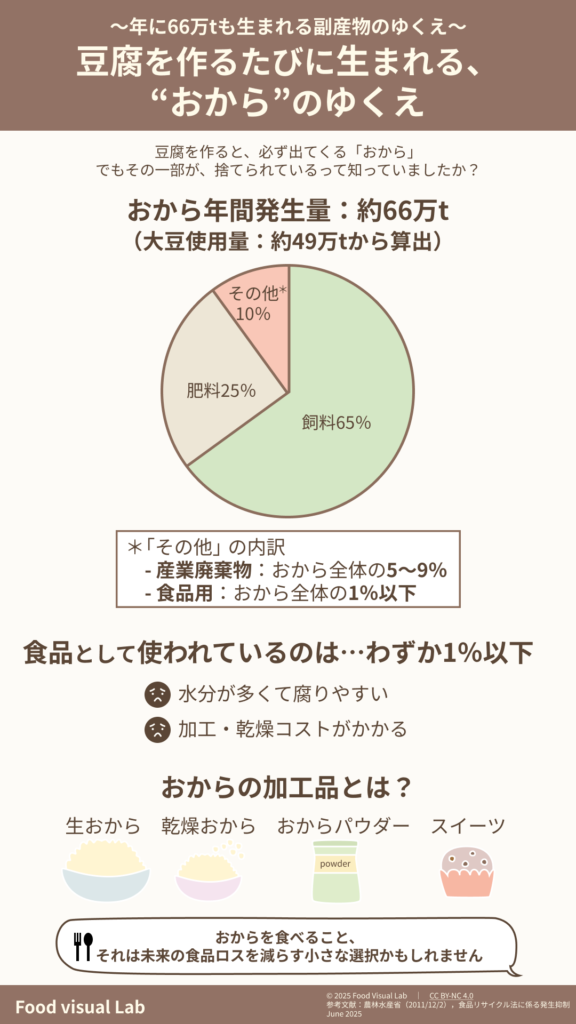

おからはどれくらいできるの?

日本豆腐協会の資料によると、

大豆1㎏から約1.35㎏のおからができるそうです。

おからには水分が66~82%も含まれているので、重量としては増えます

でも、おからは何に使われているの?

豆腐や豆乳を作ると、必ず出てくる「おから」

先ほどの通り、1㎏の大豆から1.35㎏もおからができるため、実はかなりの量になります

たとえば、『食品加工貯蔵学』によると、

大豆1㎏からは約4㎏の(木綿)豆腐が作られますが、同時に1.3㎏のおからがとれるそうです

…これって、意外と多いと思いませんか?

ではこの「おから」、いったい何に活用されているのでしょうか?

家庭で?工場で?それともーーー?

この答えは、次の図解で!

実は、おからには意外と知られていない使い道があるんです。

続編では、その「活用のひみつ」を掘り下げていきます

▼続編はこちら

Food Visual Labの想い

「食の正しい知識を、誰でも楽しく学べる形にしたい」という想いで、発信しています。

▼詳しくはこちら

参考文献:

- 東京化学同人『食品加工貯蔵学』

- 日本豆腐協会「食品リサイクル法に係る発生抑制 平成23年12月2日」

- 厚生労働省「豆腐製造、豆腐職人(職業情報提供サイト(日本版O-NET)職業紹介動画)」YouTube.

© 2025 Food Visual Lab | CC BY-NC 4.0 |June 2025